|

来东京神保町后,我才真正找到买旧书的乐趣。因为这里的一百多家店,没有两家的经营范围是雷同的。其中有专卖中国图书的山本书店,有只卖佛教类的东阳堂,有前后堆满了自然科学类古书的明伦馆——对于崇尚“职人”精神的日本人来说,即使卖书,也是术业有专攻的。再加上书蠹多、旧书更新速度快,每次走出地铁站时,我都会忍不住加快脚步,迫切地想知道今天将会遇到什么。 始创于昭和七年(1932)的原书房,是家易学及版画类古书店:一楼出售易学、风水、姓名学、占星术等相关书籍;二楼则卖各种浮世绘和版画。除了怪力乱神主题的书籍从地上堆至天花板外,店里还有一玻璃柜子的罗盘仪,供你亲身实践。老板娘的身后,一张硕大的八卦运命图悬在屋顶。店里只有半架的东洋史著作,且价格都不怎么便宜,所以我第一次去时,看了十多分钟便悻悻而去。没想到后来在神保町,我在这里买到的书算是最多的。 原书房门口常年摆着两个小书架,处理那些和易学无关的古书。我有一次路过,瞥见那里正摆着汲古书院的不少影印和刻本,品相完好,每本标价只要1000日元,是其他地方的一半都不到,所以已经被买得七零八落。我赶紧收下“和刻本正史别卷”里的王偁《东都事略》一册、王鸿绪《明史藁》四册、《诸史抄》一册,以及“和刻本汉籍随笔集”中的张鼎思《琅琊代醉编》一册。边收边懊恼,为什么前几天都没有发现呢?

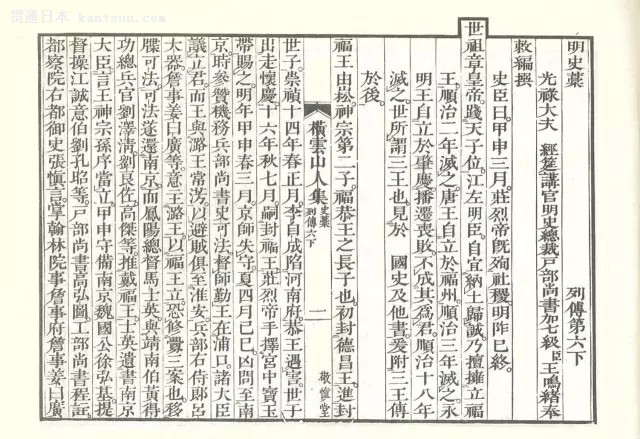

更为气短的是,《明史藁》全套应有五册,但不知道被谁挑走了最后一册。我猜应该是某位日本买家,只需要里面的《日本传》吧?但这种零卖方式,实在不怎么地道。这套《明史藁》原书藏内阁文库,是嘉永六年(1853)日本高田藩仿照雍正元年敬慎堂本覆刻,版心有“横云山人集”字样。横云山人即三百一十卷《明史藁》的主编、翰林院编修王鸿绪。王鸿绪本《明史藁》脱胎于万斯同五百卷《明史稿》,同时是乾隆朝最终成书、“二十四史”之《明史》的前身。由于它的地位承上启下,可从中窥见清中前期官方明史叙述的演变过程。 比如《明史藁》卷一百十一列传分为上下卷。下卷名为“三王传”,是南明弘光、隆武、永历三朝的传记,兼及浙江鲁王朱以海及广东绍武政权。“三王传”的修饰痕迹已经很明显,比如叙述福王的结局道:“丙午,执王至南京。秋九月甲寅,王北去,事轶”,其实是在北京被清廷处死。又称鲁王朱以海逃亡到金门后,郑成功“礼待颇恭,既懈,监国不能平,将往南澳,成功使人沉入海中”,抹黑之意也很露骨。虽然如此,“三王传”毕竟为南明作传,《明史》里则一字无存。从《明史稿》到《明史藁》再到《明史》,明显地看到清朝前半段官方的历史叙述口径,是在不断拧紧的。

《明史藁》三王传卷首 箭内亘的《蒙古史研究》,就摆在《明史藁》旁边。此书由刀江书院初版于1930年,这部是1966年复刻重印版,精装一巨册,厚达1000多页,虽然已经没有函套,但还是毫不犹豫收下。箭内亘(1875-1926)是日本最早培养的一批东洋史学家,号尚轩,出生于福岛县白河郡,23岁负笈东京帝国大学史学科,师从率先提出“东洋史”与“西洋史”概念的那珂通世(1851-1908)。箭内凭借论文《中国基督教的兴亡》毕业后,终身从事满蒙史研究,尤擅元史,52岁时因胃癌而英年早逝。 箭内亘对东洋史的第一大贡献,就是编写了《东洋读史地图》,我刚来日本时就在雅虎上拍得一册。此地图的精确性,远不及后来谭其骧主编的八册《中国历史地图集》,但优点是简明扼要,如“南北朝时代亚细亚形势图”,用不同色块标出北魏、南朝宋、高句丽的势力范围,让人一目了然。另一特点是重视朝鲜局势,比如“李氏朝鲜”图,就绘出了壬辰之役日军五支登陆部队的行进轨迹。此地图集由学生和田清整理出版后,在富山房总共重印了二十多次,几乎是东洋史学者的案头必备书。 1910年“日韩合邦”后,箭内亘加入白鸟库吉牵头的“满洲铁道株式会社学术调查部”,来到朝鲜及中国锦州、大连、营口等地做实地调查。1913年《满洲历史地理》和《满鲜地理历史研究报告》等刊物相继出版,箭内亘和松井等、津田左右吉、稻叶岩吉都是活跃的撰稿人,这本《蒙古史研究》的大部分文章,最早就发表在这两种刊物及《东洋学报》上。毋庸讳言,“满铁学术调查部”乃日本帝国对外扩张的事业之一环,但由于日本学者讲证据、偏考证的治学风格,所以至今仍然有参考价值。 《蒙古史研究》刚问世,民国学者陈捷、陈清泉二人便着手翻译,“国难前业经译就,幸尚未罹兵燹”。“九一八事变”过后,上海商务印书馆将译稿分拆多本,1932年出版《辽金乣军及金代兵制考》,1933年出版《兀良哈卫及鞑靼考》、《元代蒙汉色目待遇考》,1934年出版《元朝怯薛及斡耳朵考》、《元朝制度考》和《元代经略东北考》。也就是说日文版问世一年内,重要篇目都已经译成中文,速度不可谓不快。2015年山西人民出版社的“近代海外汉学名著丛刊”,用的仍然是这个民国译本。但我比对中译本和日文原版后,发现此书“附录”及“外篇”所收的《元世祖与唐太宗》《元史研究资料及参考书目略》《再答羽田博士》等都没有翻译过来。可见要彻底了解一国之学术,还是非通其语言不可,光靠翻译,难免有遗漏甚至误解。 2016年6月初,我去庆应义塾旁听“在日汉籍之流传”国际会议,散会时,遇到十多位北大、复旦、京大等学校做文史的中国同胞。聚在一起吃饭,席间自然要聊到日本的古书店。一位复旦老师说好几年前,他曾在文库堂一次性收了上百本某位日本学者的旧藏,包括各种粟特文、波斯语学术著作,以及二战前日本的内亚考察报告,其中很多连院系图书馆都没有。但最近,这家书店实体店却关门了。大家不禁感叹,近年来一方面日本东洋史研究萎缩,古书店的生存状况堪忧;另一方面,来买书的中国人却越来越多,淘到好书的机会越来越少了。 吃完午饭,我决定翘掉下午的会议,去神保町看看。其实我心里惦记着的是原书房,因为他们最近好像收了一批文教大学(前身为立正女子大学)图书馆的“消印书”,其中不少是东洋史著作,但每次都只在门口摆出一小书架,卖空了再补上。于是我隔几天都得去一回,先直奔原书房扫一批,再去其他书店慢慢逛,临走时再杀个回马枪,我把这种方法称为“割韭菜”。一来二去,老板娘都认识我了,甚至允许我把书先寄存在他们店里。青木正儿的《支那文学艺术考》、《内藤湖南全集》第八册、林泰辅的《周官著作时代考》、盐谷温的《支那文学概论讲话》等名著,都是我“收割”来的。 那天到时,门口已经有人在那里埋头翻阅,手上拿着的,好像是一本胡适的民国版旧书。我暗暗觉得不妙:又要被人抢先了。幸好那位日本顾客可能不识胡适为何方圣神,翻了几页后,居然将书放下,转身离去。我赶紧占领书架前的位置,发现今天摆出了将近二十本民国学者的著作,包括冯友兰《中国哲学小史》、余重耀《阳明先生传纂》、章太炎《国学概论》、谢无量《中国哲学史》、梁启超《中国近三百年学术史》等,而且大部分都是初版,每本索价只要200到300日元。机会难得,我毫不犹豫,将这批书照单全收。 回家后细细翻阅这批书,我发现这都些是原京都大学教授、伦理学家保田清(1913-1999)的旧藏。保田清出身于神户市,20岁考入京都大学文学部,1950年博士毕业后留校任教,后一直待在京大。查《京都大学百年史》,保田所属机构是哲学研究室,当时他“除了介绍西洋伦理学外,亦从东洋伦理思想出发,对其做新的阐释。”其著作有《王阳明》、《道德的生成》、《道德哲学的基本》等,并曾将英国女哲学家沃诺克(Mary Warnock)的《二十世纪的伦理学》译为日文。

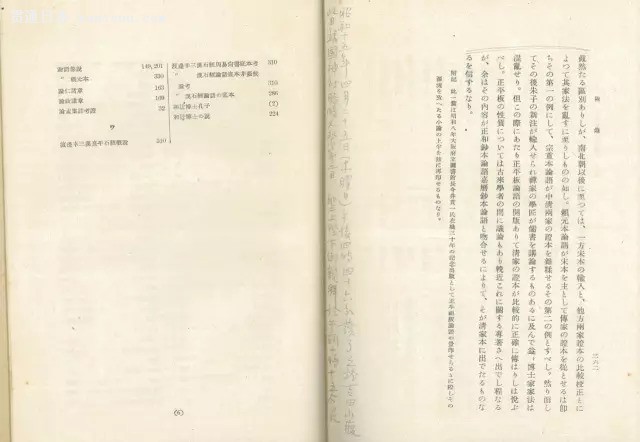

保田清批注本《论语研究》 这批书的扉页,都盖有“保田”两字小印。另有一册昭和3年(1928)东京文求堂影印璜川吴氏仿宋刊本《中庸章句》的末页,有签名“保田清”。璜川吴氏,是清中期苏州府长洲县的藏书世家。第一代主人吴铨,号璜川,曾任吉安知府,归田后建遂初堂,辟璜川书屋,藏书中以宋版《礼记》、《后汉书》最为知名。其长子吴用仪、次子吴成佐,继续传承家族的藏书刻书事业。张之洞《书目答问》经部著录此书:“璜川吴氏仿宋本《四书集注》二十六卷,附考异四卷。吴志忠校,嘉庆辛末刻本。”范希曾补曰:“是书一名《朱子定本四书集注》,吴氏校订精审,极有功于朱注。” 东京文求堂当年将这部《四书集注》分拆影印,除了《中庸章句》外,我还买到了《大学章句》。两书都留下了保田精读过的痕迹:红笔划线,天头地脚密密麻麻都是批注。同样精读过的,还有昭和三十八年(1963)版的永久俊雄《和汉冠注碧岩集》。对于重要的书,保田清在读完后,还喜欢在末尾写一句话,记载掩卷前那一刻,他的所思所想。这些信息今天读起来,往往意蕴无穷。

保田清批注本《中庸章句》 比如胡适的两本著作,1928年版亚东图书馆版的《The Development of The Logical Method in Ancient China(先秦名学史)》,以及1919年版上海商务印书馆版的《中国哲学史大纲(上)》。一本是他在哥伦比亚大学的博士论文,一本是任教北京大学后一鸣惊人的讲义。保田清似乎没有读完《先秦名学史》,但《中国哲学史大纲》则于1937年9月26日批读完毕,对于这本中国近代学术的开山之作,他是这么评价的: “孔子の項は伝統的偏見さ免れざるも他大體可と云々” 翻译成中文就是:“除了关于孔子的部分不免传统的偏见外,其他部分大体可读。”保田清批评的是胡适这本书的第四篇,文中介绍孔子“一生的行事,大概中国人也都知道,不消一一的叙述了。他曾见过老子,大概此事在孔子的三十四岁之后。”孔子见老子的说法,来源于《史记·老子韩非列传》,但真实性有待商榷,自称有“考据癖”的胡适贸然采用,难怪保田清对之颇有微词了。 东北大学教授武内义雄(1886-1866)《论语之研究》,是与孔子有关的另一部保田旧藏。与高举美国实验主义大旗的胡适不同,武内义雄继承的,是本国自江户时期以来,从伊藤仁斋《论语古义》、山井昆仑《七经孟子考文》到吉田篁墩《论语集解考异》的文本批判传统。从批注可知,保田对于武内此书更为赞赏。在最后一页,他写道:“昭和十五年四月二十五日(木曜日)午后四时十六分,读了之於吉田山腹。此日,靖国神社临时大祭第二日,圣上陛下御亲拜於午前十时十五分矣。” 吉田山位于京都大学西边,保田清的研究室应该就在那里。昭和十五年即1940年,那年日军在大陆势如破竹,汪伪政府也刚刚成立于南京。字里行间中,不难读出保田清在山居苦读之余,亦关心国事之情形。但随着大东亚战争的继续进行,他还能安心读书吗?有朋友后来也买到一本钤“保田”印的《北京的市民》,将书末题记拍了发给我,上面写道:“昭和十九年六月十六日,午前十一时五十五分读了于警报下。冈崎东天王町寓所二楼书斋。”当时离终战还有一年多,日军节节败退,东京、京都等大城市的平民亦常遭到盟军的轰炸,此时的保田清,恐怕连一方安静的书桌亦不可得了。 |

东瀛访书记:日本汉学家的中国情缘

中日友好录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

在川日资企业恳谈会成都召开 推动经贸合作

中日韩文化交流年 小林国雄看好盆栽传播

日中友好议员联盟代表团访问对外友协

刘建超会见日本日中友好议员联盟访华团

大阪世博会四川活动周正式启动

中日海洋事务高级别磋商重启

进博会四年铁粉 北海道食品走向中国各地

富士胶片(中国)总裁田中健一:深耕中国市场助力实现“健康中国2030”

中日诗歌爱好者“云上”以诗会友共话友谊

13年前,迎娶日本市长女儿的河南农村小伙,如今怎样了?

几十万日本女孩涌入中国,她们表面上是来旅游,如今真实目的揭开

“中国陕西皮影艺术展”在东京开幕

在华日本人:是什么让我们选择留在了中国

近年来中国藏学研究实现了质的飞跃——访日本藏文化研究专家田中公明

中日高层次科学家研讨交流活动举办

福原爱在日本名古屋参加“乒乓外交”50周年纪念活动

中国驻大阪总领馆举办“巡礼世界茶文化”在线交流活动

鸠山由纪夫对话程永华:中共百年伟大历程应当在世界范围内得到更高评价

第二季“日资企业福建行”系列活动举办

“辽宁省中日友好协会第二届会员大会暨辽宁省对日民间交流大会”在沈阳召开

为滋贺“代言”的日本公务员荻野大:新时代日中人文交流应“从心开始”

中日韩合作秘书处举办“疫情背景下的中日韩农业发展和乡村振兴”线上研讨会

40名中日青少年共同参与“中日学生津城友好行”活动

第2届全日本大学生中文演讲比赛暨第20届“汉语桥”日本赛区决赛在线上举行

“追寻美好生活”中国脱贫成就展在日本东京开幕