|

看到这张剧照,人们很难想象,图片中的这位女演员已经年近70岁了。森下洋子,日本知名芭蕾舞演员,如今在舞台上扮演中国经典剧目《白毛女》中的喜儿。 5月19日晚,日本松山芭蕾舞团携62年前为中日友好而创作的芭蕾舞剧《白毛女》新编版亮相人民大会堂。

这是日本松山芭蕾舞团第15次访华演出,从1955年到2017年,日本松山芭蕾舞团坚持讲一个中国故事——芭蕾舞剧《白毛女》,一讲就是60余年! 剧团的总代表清水哲太郎说:“日本人做的这台《白毛女》有非常深刻的意义,我们想通过芭蕾舞表达歉意。” 1950年电影《白毛女》上映时,轰动全国,至今被奉为经典。就在两年后,一对日本夫妇观看后深受感动,他们决定创造性地赋予“白毛女”新的艺术形式——芭蕾舞。这对夫妇就是松山芭蕾舞团创始人清水正夫和他的妻子松山树子。 1955年,松山芭蕾舞团成为世界上第一个将“白毛女”故事搬上芭蕾舞台的艺术团体。 1958年,由于当时中国和日本尚未实现邦交正常化,想要到中国演出十分困难,但松山芭蕾舞团仍克服了重重阻挠,带着芭蕾舞剧《白毛女》来到了中国的土地。 60年后,舞团赴中国演出前的排练现场:

排练中,清水正夫之子清水哲太郎(舞蹈家,现任松山芭蕾舞团总代表、舞台艺术总监)感到演员情绪不到位,便冲到饰演老百姓的演员面前高声嚷道:“大春回来了!情绪,情绪!卢沟桥事变已经发生了!日本开始侵略中国了!情绪,情绪!” 同时,他也转向“大春”,戳着他的“八路军”袖标说:“这是什么,这是责任,责任!” 日本和中国一样,同样有过被欺凌、被压迫、求解放、求生存的历史,这无疑构成了理解《白毛女》的基础。 可这是一个中国故事,甚至是发生在抗日战争时期的故事!为此,表演者就必须跳出日本历史教科书和日本国内主流宣传的藩篱。 在这一点上,表现得最明显的是,松山芭蕾舞团的两代“白毛女”。 第一代“喜儿”松山树子,1955年在天安门城楼观看阅兵时,自始至终激动得泪流满面。她后来回忆道: 环顾四周,城楼上所有的中国人都很开心,只有她一个日本人热泪盈眶。她想,这或许是因为:她演过《白毛女》。

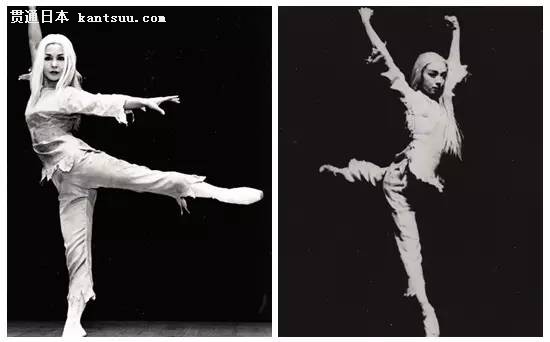

▲两代“白毛女”松山树子(左)和森下洋子(右)。 第二代“白毛女”森下洋子在表演喜儿之前,一直生活在芭蕾舞的华丽世界里。若不是因为喜儿,她不可能有机会这样了解中国。她说,她在中国最大的发现就是: 无论何时,这里的人都有一双明亮的眼睛。从此之后再有表演,她就想象着喜儿那双更加明亮的眼睛,拼命地跳着。 2016年国庆期间,森下洋子终于完成了多年心愿,带着团里的年轻人来到延安,去寻找《白毛女》的根。 因为,只有理解延安精神,才能理解中国革命,只有理解中国革命,才能理解《白毛女》,才能把这种精神的力量传给观众,也传给年轻人。

▲松山芭蕾舞团在窑洞前给当地老百姓跳《白毛女》。 当艺术的理解变成历史的觉悟,当历史的觉悟变成超越历史的先觉,松山芭蕾舞团也超越了民族情感和特殊时期的历史局限。

▲2008年,时任国家主席胡锦涛到访日本松山芭蕾舞团,很多演员激动地流下了泪水。 “国之交,在于民相亲。” 松山芭蕾舞团很小,却可以在“民相亲”上始终竭尽全力。 学习建筑出身的清水正夫,在1985年的回忆录序言中写道: 要在扬子江上架桥,这是中国人民长达两千年的愿望…… 我虽然学的是河流、港湾、道路、建筑等专业,设计过一些小型桥梁,并且在这个领域里做了一些工作,但我已打定主意今后将围绕着文化交流这一中心课题,用芭蕾舞这门在日本新兴起的艺术,为在日中两国间架起一座哪怕是一座小小的桥梁而献出自己的一生…… 我坚信芭蕾舞《白毛女》也会成为连接日中两国交流的桥梁。 如今,松山芭蕾舞团和她的《白毛女》确实如清水正夫所愿,已经成为了中日友好的象征。

年近70,依然站在舞台上的演员森下洋子说: 从很多个喜儿的苦难中,诞生了人类的历史;又从很多个喜儿的梦想中,诞生了人类的后代……喜儿教会我勇敢、坚强、乐观,永不放弃生活的美好。 清水正夫曾寄语 : 今天的中国人民坚定地相信,通过自己艰苦的努力定会拥有美好的未来,对此我们深有同感! 今后,我们要继承日中友好传统,加强民间文化交流,为两国以及亚洲和世界的和平与发展共同努力! 为所有热爱和平、正视历史的人点赞! 来源:中国青年网 综合:央视新闻、中国文艺网 |

七旬老人登台表演 日本人用这种方式向中国表达歉意

中日友好录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

在川日资企业恳谈会成都召开 推动经贸合作

中日韩文化交流年 小林国雄看好盆栽传播

日中友好议员联盟代表团访问对外友协

刘建超会见日本日中友好议员联盟访华团

大阪世博会四川活动周正式启动

中日海洋事务高级别磋商重启

进博会四年铁粉 北海道食品走向中国各地

富士胶片(中国)总裁田中健一:深耕中国市场助力实现“健康中国2030”

中日诗歌爱好者“云上”以诗会友共话友谊

13年前,迎娶日本市长女儿的河南农村小伙,如今怎样了?

几十万日本女孩涌入中国,她们表面上是来旅游,如今真实目的揭开

“中国陕西皮影艺术展”在东京开幕

在华日本人:是什么让我们选择留在了中国

近年来中国藏学研究实现了质的飞跃——访日本藏文化研究专家田中公明

中日高层次科学家研讨交流活动举办

福原爱在日本名古屋参加“乒乓外交”50周年纪念活动

中国驻大阪总领馆举办“巡礼世界茶文化”在线交流活动

鸠山由纪夫对话程永华:中共百年伟大历程应当在世界范围内得到更高评价

第二季“日资企业福建行”系列活动举办

“辽宁省中日友好协会第二届会员大会暨辽宁省对日民间交流大会”在沈阳召开

为滋贺“代言”的日本公务员荻野大:新时代日中人文交流应“从心开始”

中日韩合作秘书处举办“疫情背景下的中日韩农业发展和乡村振兴”线上研讨会

40名中日青少年共同参与“中日学生津城友好行”活动

第2届全日本大学生中文演讲比赛暨第20届“汉语桥”日本赛区决赛在线上举行

“追寻美好生活”中国脱贫成就展在日本东京开幕