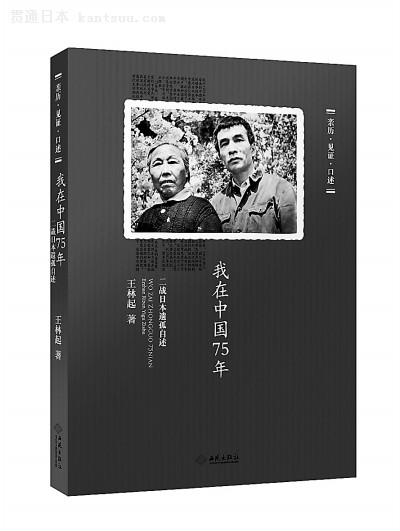

1945年8月8日,关东军从东北溃退,开拓团平民们也慌张逃散,数千名日本儿童在这个过程中则因亲人死亡或与父母走散,成为“日本遗孤”。本书作者王林起(渡部宏一)即其中一员。他说:“由于饥饿和疾病,我已奄奄一息,是我的养父母救了我,给了我第二次生命。”上世纪80年代,王林起想起中国养父的遗愿,抱着试一试的想法,才去和日本驻华使领馆联系确认身份,临行前,养母握着他的手说:“你对我们家的义务已尽完了,放心走吧,不用回来了。”他明确地告诉养母:“我一定会回来的。” 1 我的中国父亲母亲 二战即将结束之前,日本军方妄图挽回败局,决定再扩充军力,在开拓团内部搞起所谓现地招募活动。在我们小村子里有两名男人被征入伍,其中就有我父亲。他被招去后仅来过一封信,从此失去了音讯。很多年后,听说他被苏军俘虏后病死。 8月初的一天夜里,我们一家人被一阵震耳欲聋的爆炸声惊醒,邻居新野叔叔叫起我们说:“黎明要开始逃难了,赶快做准备。”在做梦都未想到的变故面前,我们不知如何是好地慌作一团。8月15日日本天皇宣布无条件投降,第二次世界大战结束了。上述消息是我们被收容在难民所的9月中旬才有所耳闻。被军方无情遗弃的开拓团,一夜之间变为丧失家园的可怜难民,8月11日开始逃难。有传闻说,开拓团的平民有的被日本兵集体枪杀或被逼迫自杀,所以不情愿被他们发现。在逃难人群里,唯有我们一家是一个妇女领着四个孩子的,所以被当成了集体行动的累赘,不得不被甩掉。这在我幼年的心灵里投下巨大阴影。后来,不到30岁的母亲伤饿死去,弟弟秀被拐,一家人只剩下我和弟弟骏。 我和骏所穿的衣服破旧单薄,冻得手脚冰凉全身发抖。眼见光线渐暗,脑子里正在盘算当晚去处之时,一个身穿黑色中式棉服的中国男人来到我们面前。他蹲下来仔细观察我们兄弟二人,然后伸手指着骏,做出跟他走的手势。我摆动双手表示不可,再用手比划告知他,我们二人不能分开。他站起身考虑了几分钟,随后拦截了一辆三轮车,带着我们俩踏上归家之路。 三轮车爬上一大段斜坡路,通过一座长桥,下坡后又过一个铁道路口继续向前,不久右拐再左拐,停在了一座门洞之内。下车后,那位男人领我们进到不小的平房院子里。此时天色已到了需要点灯时分,他几声大喊,全院子的人全都跑出来看我们俩。他用手指着骏,像是在说:我要这个孩子了。又指指我,也像是在问谁要这个孩子?大人们带着疑惑的眼神一边审视我这个近乎皮包骨的病孩儿,一边小声议论。我感觉是在接受最后的审判,似乎要晕倒。此时有人轻轻地拍了我的肩膀,一个眼睛很大的壮实男人缓慢地把我领到不大的住房门前。我怀着万分感激之情迈入他的房间里,柔和的灯色犹如久违的灿烂阳光,让我瞬间感受到全身心的温暖。 屋内右边是不大的土炕,上面放有衣柜和一个小炕桌,屋子左边是一张长条木案子,案上摆有镜子、小箱子等杂物。屋子中间是窄窄的过道,还有一个里屋,是厨房和储物间,不大的房间收拾得很干净。屋子里有位身材不高的年轻主妇,她一边做饭一边照料女婴。当晚我睡在靠窗的热炕上,次日下午被带到街里的浴池,洗掉了几个月间积攒在身上的污垢,换上了女主人连夜缝制崭新又厚实的棉衣棉裤。仅有十年人生经历的我,切实体验到了从地狱到天堂般的巨变。 将要成为我养父的人,名叫王殿臣,1913年生于河北省景县贾吕村。他上有一个哥哥、一个姐姐,下有一个妹妹、一个弟弟。原来在老家务农,读过几年私塾,也在北京当过学徒,还有一段当抗日游击队员的经历。后来在“闯关东”的潮流中,来到东北沈阳市谋生,干过蹬三轮车等杂活。我进入这个家门时,他早出晚归,在叫北市场的地方做买卖旧货的小生意。当时正处于雪大的冬季,所以他在家里的休闲时间很多。他很耐心地用手势或笔,教我说话写字,买来《百家姓》《三字经》,让我读写背诵。几个月时间,我学会了基本生活用语,能写不少汉字了。 在临近春节前,我学会了包饺子、做又细又高的戗面馒头,也懂得了在和面时要做到手光、面光和盆儿光的三光要求。还反复练习了规范的叩头、作揖动作,准备用于春节期间的拜年。有一天家里来了一位客人,他微笑着上下打量了我,又小声和这家男主人和女主人商谈之后宣布:“你的名字叫王林起,王殿臣是你爸爸,贾凤朝就是你娘。”并示意我叩头相认。我觉得事情有些突然,但还是叩首认可了命运的安排。从此我有了中国的父母亲,成为王家的长子,有了中国名字和户口,原籍是河北景县。后来也自然拥有了中国国籍。多年后才得知,按照中国传统命理说法,当年王家在金、木、水、火、土五行中唯独缺木,所以少了男丁,而我是这个王氏家族中到来的第一个男孩儿,所以被命名为“林起”。“林”和“起”字,包含了家族希冀的朴素寓意吧。此后,在我之后面出生了以“林”字为首的近十名弟弟和叔伯弟弟。 到了春暖花开时,我的中国父亲时常用自行车带上我,去沙头沟、北市场等地逛街,在饭馆吃与在家不同的饭菜;还进戏园子去观赏我既看不明白又听不懂的戏曲。除了给我买新衣服外,还买了一双只有当时阔少爷才穿得起的锃亮皮鞋,可见养父对我的疼爱程度。几个月间所发生的一切让我觉得有了温暖的新家,又回到了幸福的童年。可是弟弟骏没有享受到这样的福气——春节后的一个早晨他突然死亡,我变为渡部家的孤身一人。 我的中国妈妈,养母贾凤朝,当年才23岁,她与养父是同村人。院子里的妇女们,每日除了做饭洗衣照料丈夫孩子外,空闲时候她们在一起聊天、玩纸牌。每隔几天的下午还要“打牙祭”,就是大家各自出钱合买大煎饼卷驴肉或者是黄米大年糕作为茶点来分享。很快我就担当起“打牙祭”的采购员。那时,出了胡同口的拐角处就是一家煎饼铺。每日上午和下午用白色黍米和黄豆磨出的糨糊,摊出又大又薄、吃起来还有点儿筋道的山东大煎饼,是很多家庭的主食,供不应求。她们“打牙祭”的吃法是把买来的熟驴肉卷在煎饼里吃,是解馋的一种方法。 1948年秋,我随养父养母和弟妹们来到北平。 2 给北京日报写信 1949年初,我在正阳大街西边看到一眼望不到头的军用车车阵,车上载着穿戴整齐的人民解放军战士,越过丰台大桥向永定门方向驶去,他们是进入北平市的先头部队。北平和平解放,北平改为北京市,成为中华人民共和国的首都。 我在1949年2月成为丰台镇小学校二年级的插班生。在三年级时,成为少年先锋队队员,还被选为佩戴三道红杠标识的大队旗手。每年的国庆节清晨,学校少先队的代表们都穿上家里新买的白上衣蓝裤子,佩戴红领巾,从丰台上火车到前门站,然后走到天安门广场去参加国庆观礼。 我几乎每次都能站在队伍的前排,也就是观礼的最佳位置,观看被检阅的陆海空部队通过天安门前,我们都非常佩服行进中的各兵种方队里一列列的士兵,从侧面看去,他们步伐齐整得就像一个人在行走,不由得想为他们的英姿大声叫好。游行队伍里的各种彩车也看得我们兴奋不已,为祖国的繁荣强盛而骄傲。等到游行结束,在放飞大量的鸽子和彩色气球的同时,我们飞快奔向金水桥,挥动双臂向伟大领袖毛主席欢呼,仰望毛主席向我们招手,感到无比光荣和幸福。成人后,我在工厂上班时,每逢国庆节和五一国际劳动节,除了参加庆祝节日游行之外,大多数时候是到劳动人民文化宫、中山公园和天坛公园参与游园活动文艺演出的筹备工作。 1951年的新学年,我们五年级学生搬进了新建教室,兴奋之际,我代表全班同学写了一篇作文寄给《北京日报》。大致内容是:自从中华人民共和国成立,人民当家做了国家主人,在共产党毛主席的领导下,努力建设新国家。我们所住的正阳大街旧貌换新颜,街面干净,增加了很多新的商店。同学们在宽敞明亮的教室里,使用上崭新的木桌椅……稿件投出后,报社很快派来一名叫李进的记者进行采访,拍了照片后一并发表了。我们把得到的五元稿费买了信纸信封寄给了抗美援朝的志愿军战士。 3 学画毛主席像 1964年10月2日大型音乐舞蹈史诗《东方红》首演时,厂宣传部长何承秀带我到新建不久的人民大会堂看演出。 那一天,我初次走入天安门广场西侧的人民大会堂的正门。我双手触摸光滑而坚实的大理石门柱,被这座巍峨壮观、典雅壮丽的建筑深深震撼。进入大会堂内,参观者不少,可是宽敞的场地内没有人员拥挤的感觉。 我的座位在三层的最前排,一览无余,我们观赏到一场非常精彩、感人的演出。那天除了毛主席之外,主要党和国家领导人都出席观看了演出。我作为一个普通青年工人感到无上光荣。在人民大会堂观看《东方红》演出,让我这个已经在中国生活了20多年的“另类”感触甚多。在中国东北时,虽然还年少,我亲眼目睹了在日本侵略者统治下老百姓失去自由,吃着近似牲畜饲料样的食物,过着奴隶般的生活。抗战胜利,到了国民党时期,普通百姓虽然获得了自由,但是因为政权腐败,经济落后,整个国家状况没有得到根本的转变。只有在中国共产党和毛主席领导下,中国得到解放,人民才真正站起来,做了国家主人。在短短的十几年时间里,我眼见从郊区到城里,北京发生了翻天覆地的变化。 在“文革”后期,我被推荐去中央美术学院学画毛主席像。当时为了大力宣传毛泽东思想,中央美术学院举办了画毛主席像培训班。参与培训班的学员是来自工农兵各单位的业余美术爱好者,由美术学院的几位教师和学生来教授和辅导。 培训班的主要负责人是靳尚宜先生,他后来当了美院院长和中国美协主席。我们这些学员在靳先生的具体指导下着手画毛主席像。先是自做画布,用买来的亚麻布或干净的旧帆布,刷上一层桃胶或猪皮胶,也可以刷硝基清漆等,待干透之后再刷上带白色的底料,再等干了之后,经过刮磨平整,画布就做成了。然后将画布绷到木制内框上,就可以在上面起草作画了。一般画尺寸大的画需要先画出小尺寸的画稿再放大到画布上。画伟人像要求形象画得准确,所以用现代方法将形象照片,用反射幻灯机直接反射到画布上,用画笔把形象描画下来。当时的美术学院也是这样做的。我们在天色暗下来之后,用上述办法把毛主席像描画到画布上,之后,用松节油等稀释液把油画色稀释为类似水彩色,画出单色的、有明暗立体效果的素描画稿。等待颜色干透后,分多步骤上颜色,一直画到形神兼备为止。 在所有学员中,靳先生唯一一次坐下来为我正在画的毛主席像动手作修改,他边画边讲解画人物发型的整体与局部画法。当时很多学员都停下笔,围在靳先生身旁听他讲解,他说画人物的头发,不能一根一根地细画,而是要观察好整个发型,把它画成占空间感的立体物,然后在其边缘上画出部分发丝,就把接近于头发的实体表现出来了。之后又讲画黄种人眼睛的色彩运用——根据黄种人眼睛发黑的特点,按人物所处光线环境,应当用黑色、赭石色和紫红色进行调配,画出比较准确的眼睛颜色。他认为我画的毛主席像色彩干净、明亮。还有位女老师用手指着我所画的毛主席像的耳朵轮廓,特别提醒我注意观察被画对象的细节,比如,看上去人耳的形状大体上都很相似,可是几乎找不出长相同样的耳朵,所以要仔细观察。虽然是短暂的培训,但是能在中国绘画界的最高学府受到绘画的基础教育,对于我是一次极其珍贵的学习机会。培训班结束后,我为厂内和外单位画了不少大幅的毛主席像和宣传画。 4 丰台正阳大街143号院 随着经济条件的改善,我们从原来的四合院迁移到北边的一处大院子里。这里位于离正阳大街一段“死胡同”的最北头,仍然属于正阳大街之内,门牌143号。院内北边,住有养父弟弟王武臣和妻子马淑贞夫妇,还有养父大姐的三子贾怀信和妻子刘志茹及两个儿子连芳、连元;东边住的是养父妹妹王卫民和丈夫陈来顺及三个儿子:小虎、建海、建河;而南端住有我们一家九口人。院内安装了压水井,先后种植了枣树、核桃树、石榴树和香椿树等,春季香椿叶翠绿,秋日红枣挂满枝。后来又搬进来孙家住户后,这里由王、陈、贾、孙家聚集在一起,成为亲戚加朋友的大院子。大人孩子加上小猫鸽子如同一家人,日子过得和谐平安。眼见孩子们长大,为了扩大住房面积,在表兄怀信的带领下,我们变成“全能”建筑工人,木瓦工等什么活都干,自己动手盖了几间居室和厨房,也修补了因为年久失修而残缺漏雨的房顶,改善了居住条件。我们曾经在院子里建起灶台做饭,举办了几次结婚典礼。 大院子的空地越来越少,可是来院子里探望的亲友越来越多。人来人往,可谓门庭若市。 养父的大哥王尽臣,记得他从老家只来过丰台一两次,虽然我与他接触时间不长,但他很喜欢同我聊天,讲他的所见所闻。据说他小时候被过继到别的人家,还失去了一只眼睛,我很同情他。所以我特意为他用水彩画了侧面像,他非常高兴地带回老家去了。他的大儿子王振良,年轻时加入人民解放军到了南方。以后到雷州半岛的军垦橡胶种植基地,与当地姑娘结婚,又当上了部队医院院长。 我们王家能来到北京丰台落户扎根,应当多谢陈家的相助。陈来顺、王卫民夫妇是我的姑父姑母,他们从我上学、工作到结婚,一直十分关注我的成长过程,给了很多有益的忠告和指导,让我少走人生弯路。公私合营后,姑父也放弃了经营多年的商店,当了供销社的职工,尽职尽力地工作到退休。现在二位老人已经到了天堂,为我们留下很多美好的回忆。 我的姑表兄贾怀信,是我上小学时从老家来到丰台的。他们住在武臣叔所盖一排房的东屋。从年轻时到中年我与他相处了20余年,结下深厚的友谊。他为人豪爽,善良能干,做事有板有眼,我特别佩服他在农村时练就的出色水性,他下水空手捕鱼,一次潜水能两手各提一条鱼浮上来,让人惊叹。大院里的长辈男人过世后,就由怀信表兄成为院里的主事人。 到了20世纪末,随着改革开放前进的步伐,城市改建工程的加速,我们王、陈、贾、孙四姓居住了50年的大院子,前几年已被历史的大铲车铲平了。虽然人们各奔东西,但是为了保留上辈人持家待人的优良传统,大家相约每年至少聚会一次,回忆往事,加深感情,展望未来。 (本文摘自《我在中国75年》) (原标题:一个日本遗孤在中国的经历) |

一个日本遗孤在中国的经历

中日友好录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

没有相关中日友好